原作永井紗耶子

- 第169回直木三十五賞

- 第36回山本周五郎賞

- 「ミステリが読みたい!」2024年版 国内篇(4位)

- 「このミステリーがすごい!」2024年版 国内編(6位)

- 「週刊文春ミステリーベスト10」2023年版 国内部門(8位)

- 「読書メーター OF THE YEAR 2023-2024」(5位)

芝居小屋の囃子が響く江戸・木挽町。

ある雪の降る夜に起きた大事件として、

語り草となった見事な仇討ち。

しかし、そこには誰も知ることのなかった

<もう一つの物語>が隠されていた

直木賞・山本周五郎賞W受賞、数々のミステリー賞を制した傑作時代小説がついに映画化。事の真相を探る田舎侍に、柄本佑。謎の背後に見え隠れする黒幕に、渡辺謙。さらに、長尾謙杜、北村一輝、瀬戸康史、滝藤賢一、高橋和也、正名僕蔵、山口馬木也、沢口靖子ら豪華実力派が集結。 時代劇の名匠・源孝志監督が、卓越した映像美でミステリーの先にある人情ドラマを鮮やかに彩る。時代劇と歌舞伎のプロフェッショナルが創り上げた様式美と、知的好奇心を刺激する圧倒的な世界観。物語は、時代劇の枠を超えた極上の本格エンターテインメントへと昇華した。

文化七年(1810)一月十六日、江戸・木挽町。

歌舞伎の芝居小屋「森田座」では『仮名手本忠臣蔵』が大入満員で千穐楽を迎えていた。

その仇討ちは、舞台がはねた直後、森田座のすぐ近くで起きた。

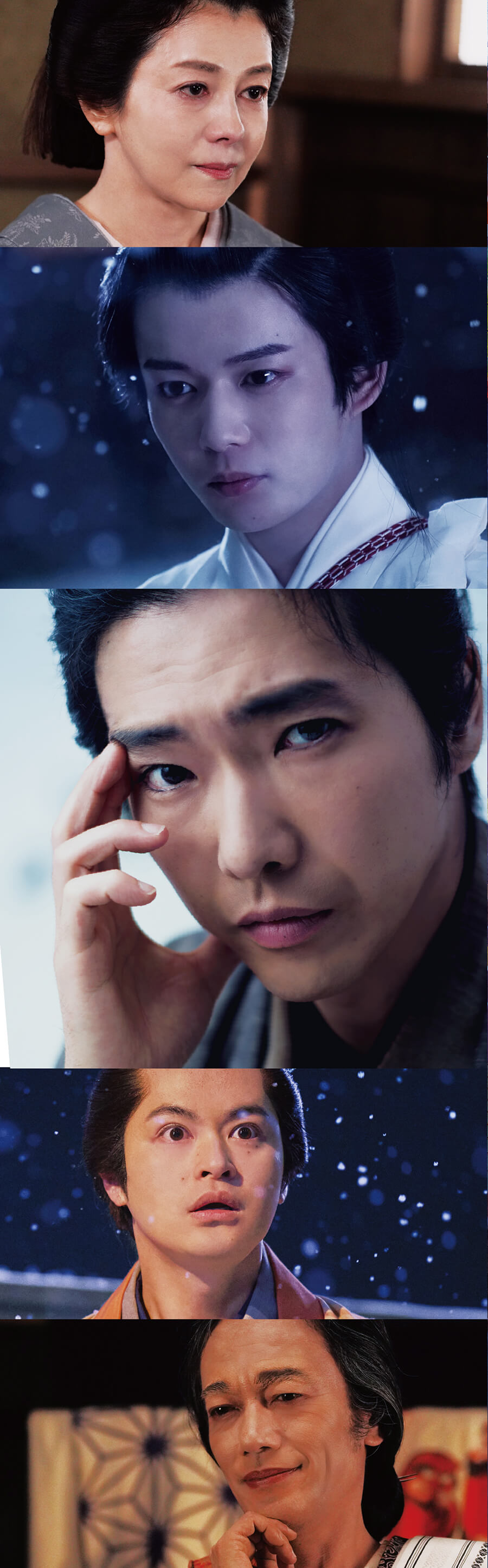

芝居の客たちが立会人と化し見守る中、美濃遠山藩士・伊納菊之助(長尾謙杜)が、

父・清左衛門(山口馬木也)を殺害し逃亡していた男、

作兵衛(北村一輝)の首を見事、討ちとったのである。

雪の舞う夜、若き美男子が成し遂げたこの事件は

「木挽町の仇討ち」として、江戸の語り草となった。

それから一年半後、同じ遠山藩で、

菊之助の縁者を名乗る加瀬総一郎(柄本佑)が森田座を訪れる。

総一郎にとってこの仇討ちは、腑に落ちぬ点が幾つかあり、それを解明したいのだという。

あの心優しい菊之助が、

あんな大男の作兵衛をどうやって?

そもそも美濃しか知らない菊之助が、

どうやって江戸の森田座に辿り着いたのか?

早速、客の呼び込みをしている木戸芸者の一八(瀬戸康史)をつかまえる。

話を聴くと、どうやら菊之助は森田座の厄介になりながら、仇討ちの機会を窺っていたらしい。

立師の相良与三郎(滝藤賢一)、元・女形の衣裳方、芳澤ほたる(高橋和也)、小道具方の久蔵(正名僕蔵)、

その妻・お与根(イモトアヤコ)といった森田座の面々から次々に語られていく菊之助の素顔。

だが、森田座を取りまとめる重鎮、戯作者の篠田金治(渡辺謙)は生憎、上方に出張中。

どこか腑に落ちない。何か隠されている気がする。

そして金治が帰還し、ついに事件の日に起こった驚くべき真相が明かされる!

そこには芝居町らしいカラクリと、森田座の人々が織りなす心温まる粋な人情が秘められていた。

直木賞、山本周五郎賞など数々の賞に輝く『木挽町のあだ討ち』。永井紗耶子によるこの傑作時代小説に、『レジェンド&バタフライ』『室町無頼』に続く時代劇の新たな可能性を模索していた須藤泰司プロデューサーが出逢ったことから映画化が始まった。原作小説を「映画化すべき!」と須藤Pに紹介したのは、今回企画プロデュースに名を連ねるワタナベエンターテインメント社長の渡辺ミキ氏である。

時代劇+ミステリーという、これまでの日本映画にはあまりなかった新機軸。さらにその先には、江戸歌舞伎の世界が広がっている。惹きつける要素の交錯、さらには魅惑的な入れ子構造が実に映画的だった。舞台となる江戸の文化文政時代は、東映京都撮影所が最も得意とする時代。江戸の街並みから、芝居小屋丸ごとまで、すべて撮影所内で再現できる。客層のさらなる開拓、文化的な奥行き、時代劇のポテンシャルの提示。須藤Pの中で全てが繋がった。そして、原作の映画化を熱望し、原作元にアプローチしていたアミューズクリエイティブスタジオの中澤Pも合流し、企画が具体的に動き出した。

須藤Pはこの原作を、時代劇へのモダンなアプローチに実績があり、かねてから注目していた源孝志監督に託すことを決意。時代劇を生まれ変わらせるセンスはもちろんのこと、源監督の京撮スタッフとのこれまでの協働が匠たちの技術を確実に引き出してきたことを目の当たりにしていたからだった。

脚本も執筆する監督は、江戸の庶民のパーソナルな個人史をつぶさに積み重ねていく原作の姿勢に敬意を払いながらも、映画ならではのダイナミズムによって物語が動いていくエンタテインメントにするためにはどうしたらよいか試行錯誤を重ねた。そんな監督を名作ドラマ「刑事コロンボ」がひらめかせた。

原作に登場はするが、詳細には描写されていない加瀬総一郎を、コロンボに見立て、刑事あるいは探偵が謎を解き明かしていくスタイルで再構築したら?そう思いつく。美談で終わっている仇討ちの真相を、6人の人物のモノローグで語り継いでいく小説。そこに存在する聴き手=インタビュアーをあえて主人公にすることで、風変わりな構成だが、誰もが涙する人情劇へと辿り着く作品の特色を浮き彫りにできると考えた。

小説は小説ならではの語り口で読者を魅了したが、それを映像化する映画は映画にしかなし得ない物語構造の転換、江戸文化の再現、そしてほぼ撮影所内で完結する「撮影美」の醸成に、その舵を向けたのだ。

飄々として掴みどころがなく、しつこさもあるが愛嬌もある。どこか憎めないインタビュアー。

そんな主人公・加瀬総一郎を誰が演じるか。これが映画にとって、まず大きな課題だった。

源孝志監督が挙げたのが、柄本佑。彼が10代の頃から永く仕事を共にしている監督だが、大河ドラマ「光る君へ」を観て発見があったのだという。

「若い頃から、もうどんな役でもできる器用な役者でした。もちろん家庭環境も大きいのですが、彼自身に固有のセンスがある。彼は純粋に映画おたくなので、あらゆる作品を吸収していて、さまざまな場で演技に反映できる。ブラックな殺人鬼から、チャランポランな詐欺師まで、本当に多才。ただ『光る君へ』では、ほぼ主役と言っていい立ち位置から、実に文学的で劇的な起伏のない時代を見事に成立させていた。(脚本の)大石静さんとお逢いすることがあって訊いたんです。『よくあの構成を思いつきましたね』と。すると『佑君が出演するなら、これが出来ると思ったんです』と。そうか、脚本家からそのように期待される役者にいつの間にかなっていたのだと気づかされた。僕は彼のことよく知っているつもりだったけど、彼のごく一部分しかピックアップしていなかったなと。『木挽町のあだ討ち』ではぜひ中心になって物語を動かしていって欲しいと思いました」

監督の期待に応えるように柄本佑は、新鮮な主人公像を体現している。いわゆる「聞き込み」が行動の中心になる人物はとかく狂言まわし=ストーリーテラーになりがちで面白みに欠けるが、本作の総一郎には不思議な吸引力があり、語る側もついほだされて口を開いてしまう。

「時々、感情的になるんです。そこが大事だと考え、幾つかのシーンを入れています。その“本気”に、海千山千の誤魔化しの通用しない連中も納得する。お互いに“真顔”になるというのかな」

自身の思惑を秘めながら、それぞれに個性的な面々を相手に、あくまでもマイペースに切り込んでいく総一郎。ある時はおっとり、ある時はキュート、ある時は謎めいていて、ある時は真っ直ぐ。変幻自在のキャラクターを魅惑たっぷりに演じながら、相手となる芸達者たちから、彫りの深い芝居を引き出す名ホストぶりを発揮する柄本佑。

人間がいちばんミステリアスで豊か。登場人物たちの多彩にして深い対話の呼吸の基盤に、主演俳優の妙演がある。

「仇討ち」ではなく「あだ討ち」。このタイトルには、永井紗耶子のオリジナルな着眼がある。

東京・木挽町で語り継がれる「仇討ち」がただの「仇討ち」ではないことを示唆する、巧みなミステリー誘導装置でもあるが、江戸の美徳とされた復讐としての「果たし合い」を現代の観点から再考察する意図がそこにはある。

映画『木挽町のあだ討ち』においても「あだ討ち」は、導入であり、クライマックスであり、ミステリーが行き着く「その先」でもある。つまり、問いであり、展開であり、答えなのだ。

時代劇の華としての活劇の醍醐味。ケレン味たっぷりの幕開けの象徴として、この「あだ討ち」はまず描かれる。やがて、そこに秘められたシークレットが徐々に明かされていき、遂には感動の秘話が明らかになる。

父・清左衛門の仇を討つ伊納菊之助に、長尾謙杜。清左衛門に仕える身でありながら仇として追われることになる作兵衛に、北村一輝。

かなり長尺の闘いであり、剣劇としても肉弾戦としてもハードルの高いシークエンスに長尾と北村はしっかり準備を重ねた上で取り組んだ。

雪の降る夜の仇討ち。その景色は、東映京都撮影所のスタジオ内で撮影された。人工の夜、人工の雪だからこそ、映画ならではの照明が映え、撮影美が冴えわたる。

オフの長尾と北村は本当に仲良し。カメラの準備が整うまでの「待ち」の時間は、天然で愛らしい長尾に、北村がすかさずツッコミを入れるなどして、本当にリラックスして過ごしているが、活劇のシューティングが始まると一転。それぞれの役になりきるだけではなく、お互いが最良の動きをするため、しっかり相談を重ね、一緒に監督へアイデアを持ちかける。先輩後輩であり、北村がリードしてはいるが、そのコンビネーションの良さは、親友ならぬ「心友」の趣。感性が完全一致しているのか、信頼しあっている様子は、劇中の菊之助と作兵衛の「絆」のありように、ごく自然に重なる。

真剣勝負の行方には、意外なほどの情があった。本作の鮮やかな幕切れの底辺にある「あだ討ち」の立役者たちのリレーションシップには、演じる長尾謙杜と北村一輝の素顔の関係性が確実に反映されている。映画でも深い余韻を残す、終盤の互いに(声に出さずに)微笑みあうふたりのシーンは、だからこそ感動的なのだ。

「木挽町のあだ討ち」を創り上げ、その真相を護る森田座の面々。それぞれに出自が異なるが、そのチームワークは随一だ。ひとりひとりが総一郎の前に立ちはだかり、最終的にはラスボスともいうべき篠田金治が控えている。源監督は言う。

「『オーシャンズ11』みたいだよね。僕は勝手に『森田座アベンジャーズ』と呼んでいます。金治がピックアップした、口が硬く、いい腕を持っているプロフェッショナルたち」

遊女の子である木戸芸者、一八に瀬戸康史。訳あって武士の世界から離脱した立師、相良与三郎に、滝藤賢一。焼き場で働くなど数奇な運命を生きてきた女形・衣裳方の芳澤ほたるに、高橋和也。あまりに寡黙だが我が子を失った過去がある小道具方、久蔵に、正名僕蔵。そして、旗本の息子でありながら歌舞伎に魅せられ、今では森田座を率いる立作者となった篠田金治に、渡辺謙。

原作では細やかに描き込まれているキャラクターの背景だが、映画は上映時間の制限もあり、全てを見せることはできない。そこで、実力派たちが集められた。たとえば名優、渡辺謙は戯曲家らしい心地よい語り口の中に、あえて置き去りにしてきた順風満帆な育ちへの複雑な想いを垣間見せる。どの俳優も、限られた時間の中で人物のバックグラウンドを連想させる。まさに源監督が言う「江戸庶民の個人史」をキャラクター造形の背後に匂わせている。

そして森田座のメンバーたちにはどこか一本筋の通ったところがあり、それが見えない共通点となり、集団としての結束力が高まっている。須藤プロデューサーは語る。

「どの人も思うようには生きられてこなかった。けれども、自分の人生に対してひねくれているわけではない。そんなこともあったさ、と笑いながら“今を生きている”。潔くて、カッコいいですよね。職人としての矜持はある。でもそれを見せつけたり、押し付けたりはしない。その気持ち良さなんじゃないかな」

そして監督はこう付け加える。

「歌舞伎は、庶民の中から生まれ、育てられた文化なんです。武士から零れ落ちた人も含めてね。文化が成熟しているということは、庶民の精神も成熟しているということ。成熟からは反骨心も生まれるし、僕は庶民の自信も感じますね。そういう時代でもあったと思う」

アウトサイダーの集まりである森田座の人々は、金治を筆頭に、どこか誇り高い。その誇りが義侠心を生み、作兵衛と菊之助のために一肌脱ぎ、また総一郎と対峙することにもなるのだ。

映画の大きな見どころの一つが、森田座での江戸歌舞伎の様子が、芝居小屋含め丸ごと再現されていること。300人もの客が座って観劇できる劇場が、東映京都撮影所のスタジオ内に、すっぽり再現されている。映画美術の歴史の底力にあらためて驚かされる。この客たちは舞台がはねた後、あの「あだ討ち」を目撃することになるのだ。

では江戸の歌舞伎と、現代の歌舞伎では、何が違うのか。江戸歌舞伎考証を手がけた石橋健一郎氏に訊いた。

「当時、庶民にほとんど休日はありませんでした。だから盆と正月、お節句があれだけ特別視されたのです。そんな生活を束の間解放できる大切な時間。それが芝居見物でした。娯楽の選択肢がない時代。歌舞伎は大衆芸能と言われますが、観劇料は安くない。でも一般庶民は年に一度か二度の贅沢だったと思います。何日も前から、どの着物を着ようかあれこれ考えたりして、高揚感が今とは全然違ったと思います」

確かに映画で見ることのできる、森田座の聴衆の盛り上がりは現代とはかなり違う。どれだけ心待ちにしていたのかが、一人ひとりの熱気から伝わってくる。また、舞台と客席の境目の無さも大きい。距離感が近く、段差を意識せずに楽しめる臨場感。

「当時は、大入りの時、舞台の袖にも客を座らせたこともあったそうです。芝居を正面から観ることはできませんが、それでも真っ只中にいる興奮があったでしょうね」

つまり、文字通りの一体感があったということ。歌舞伎役者は憧れの存在であると同時に、芝居に行けば、すぐそばで実在を体感できるスターだったのだ。

「芝居小屋は悪所とよばれ、また河原乞食という言葉があるように、芸能者はかなり蔑まれてきた歴史があります。『小屋』という呼び方は今では演劇人の誇りも加味した名称ですが、当時は為政者からの蔑称でもあった。また、電気もない時代ですから、芝居小屋は暗く、衣裳は見えやすく派手なものが多かったようですね。ただ、そんな状況だからこそ、江戸歌舞伎はより輝いていたとも言えます。庶民の羨望の的であったのは間違いありません。芝居に行く余裕のない人は役者を描いた錦絵を見るだけで満足していたのですから。また、温泉に温泉町があるように、芝居小屋には芝居町がありました。芝居に行かない人も訪れる繁華街。そこは、一八さんたち木戸芸者の腕の見せどころ。彼らの口上で、予定していなかった芝居を観ることになったり、あるいは、木戸芸者の模倣を満喫していた人もいたと思います」

庶民の文化、江戸歌舞伎。その熱気と細部に触れられるのも本作の醍醐味だ。

何を隠そううちの父は木挽町の生まれでして、今作の小説が出た時に「これは読まなければ」と、あまり本を読まない僕が珍しく買って読んでた小説なわけなのですが、まさか自分にお話が来ようとは思いもしませんでした。

源監督は出演数の1番多い監督。

スタッフも勝手知ったる旧知の仲間。

皆さんとのお仕事はいつも楽しいばかり。

加えて京都太秦撮影所でのがっつり撮影ですから、隅から隅まで俺得でしかない現場でした。

原作を読んだことのある方は「あれ、どうやって映画にするのん??」と思われるかもですがご安心を。

流石源監督。ホンを読んで「そうきたかぁ」と唸りました。

是非お楽しみにしていただけたら、これ幸い。

原作を読んだ時、この作品映画でやりたいなと思っていました。源さんから出演をオファーされた時、2つ返事でした。

脚本はミステリーと群像劇の要素が入り、東映らしい痛快なチャンバラ時代劇になりました。

直木賞を受賞して間もない『木挽町のあだ討ち』を映画化したい、監督してもらえないか? というオファーを受けたのは、「赤坂大歌舞伎」「中村仲蔵」など、江戸歌舞伎の世界を舞台とした作品が続いていた時期だった。

正直、私的には歌舞伎ものはお腹いっぱいで、半ば断ろうと思っていた。

思っていたのだが…… 渡された原作を、ついつい一晩で読んでしまった。

生き場所を失って芝居小屋に流れ着いた江戸の演劇人たち。彼らの細やかな悲しみが丁寧に織り込まれたエピソードが、重層的にストーリーを動かし、次第に仇討へと収斂されていく展開が見事だった。

脚本をどう書くべきか? と悩んでいた頃、別作品のミーティングでたまたま会った渡辺謙さんが、

「『木挽町のあだ討ち』読んだ? あれ、面白いよね。映画にならないかなぁ」

と私に言った。私はシレッと聞き返した。

「謙さんなら、どの役がやりたいですか?」

「そりゃ〇〇○でしょう?」

「いや、△△の方がいいと思いますよ」

「何それ? 源さんが撮るの?」

「いやいやいや…」

キナ臭い役者と監督の会話である。

この作品を映画化するにあたって、一つ難度の高い問題があった。

私に監督を依頼したプロデューサーは、この人情溢れる物語を、サスペンスタッチのエンターテイメントに仕立て上げて欲しいという。無茶な話である。

この無茶振りに対する打開策を数日ぐるぐると悩み、やがて唐突に「解」を得た。

ダラっと家で見ていた『刑事コロンボ』の再放送が、その『解』をもたらしてくれた。

コロンボの如く、ニュルっと仇討ちに隠された謎に切り込んでいくのは、原作では一言も喋らない男。

すぐに、柄本佑のニュルっとした笑顔が思い浮かんだ。

その前に立ちはだかるのは、渡辺謙率いる、クセ強めの〝森田座アヴェンジャーズ〟。彼らが守ろうとしたものはいったい何なのか? 役者の顔が見えてきたら、脚本は一気呵成に書き終えた。

まだ完成前だが、原作を読んだ読まないにかかわらず、最後まで疾走感を感じるエンターテイメントになっていると思う。

この作品は、読者の皆様を江戸の芝居小屋にご案内するような気持ちで書いていました。それが、オーディブル、歌舞伎に続き、映画に。実際に撮影現場で芝居小屋のセットに入った時、まるでタイムスリップしたような臨場感がありました。監督、スタッフのみなさんのパワーと、役者さんたちの熱演によって、新しい角度から表現される「木挽町のあだ討ち」。ぜひ多くの方に、楽しんで頂きたいと思っています。